2025年5月光伏市場交出了一份史詩級的成績單——單月新增裝機量92.92GW,同比暴漲388.02%,今年光伏裝機潮寫下濃墨重彩的注腳。

開年短短5個月,全國光伏新增裝機量已達197.85GW,相當于完成了2024年全年新增裝機的71%。

這波瘋狂裝機潮中,行業(yè)“狂歡”與“焦慮”情緒同時蔓延。一邊是裝機數(shù)據(jù)刷新歷史,一邊是電站資產(chǎn)被密集拋售,甚至淪為雞肋資產(chǎn)。

隨著新能源的全面入市,光伏電站的消納能力、實際發(fā)電量與收益都被蒙上一層迷霧。不同省份間的政策差異與電價劇烈波動,讓光伏投資從“閉眼賺錢”的時代徹底終結(jié)。新項目收益,仿佛在開盲盒。

光伏電站的生存狀態(tài)幾乎決定了整個產(chǎn)業(yè)鏈的競爭狀態(tài)。資產(chǎn)拋售信號不斷釋放,央企剝離低效電站、民企轉(zhuǎn)讓回籠資金,部分項目以極低價掛牌轉(zhuǎn)讓。光伏電站這門曾經(jīng)的“黃金生意”還是一門好生意了么?

民企加速光伏電站轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)換現(xiàn)金

出售光伏資產(chǎn)是正常商業(yè)行為,尤其對民營投資商而言,光伏電站前期投資巨大,企業(yè)通過出售成熟項目快速回籠資金,支持新項目開發(fā),形成“投資-退出-再投資”良性循環(huán)。

2024年光伏資產(chǎn)交易非常活躍,據(jù)媒體統(tǒng)計數(shù)據(jù),2024年,行業(yè)中光伏資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓規(guī)模超過27GW,被轉(zhuǎn)讓項目公司超過600家,資產(chǎn)對價超過900億元。

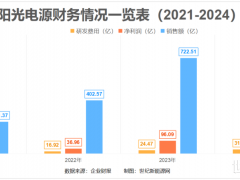

陽光電源、正泰、天合、晶科等十家上市公司年報披露對外轉(zhuǎn)讓光伏電站總量超過20.87GW,但較2023年下降約23%。

以上部分企業(yè)還呈現(xiàn)出建多賣少,持有電站累計凈增加的狀態(tài)。這導致負責電站業(yè)務的子公司普遍面臨負債總額飆升的壓力,資產(chǎn)負債率超70%已成常態(tài)。從負債結(jié)構看,流動負債是主要構成部分,其中應付賬款又在流動負債中占據(jù)較大比重,且這一占比持續(xù)攀升。

近幾年民企都在向輕資產(chǎn)方向轉(zhuǎn)型,加大出售光伏資產(chǎn)的力度,以及時回籠資金。

政策因素極大程度上影響企業(yè)資金鏈,光伏補貼是否及時到位、電價調(diào)整,市場化的交易推進,影響企業(yè)收益預期,進而影響其支付能力。

“5·31”節(jié)點剛過,新能源入網(wǎng)價格將正式按照市場化定價,投資回報不確定性上升,給民企帶來的挑戰(zhàn)加劇。

去年11月,晶科能源轉(zhuǎn)讓300MW光伏電站,預計回流資金約12.25億元。今年6月24日,晶科科技又轉(zhuǎn)讓76.55MW工商業(yè)光伏電站,繼續(xù)推進“滾動開發(fā)”的輕資產(chǎn)戰(zhàn)略,明確打造電站“產(chǎn)品化”能力,進一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構,加快資產(chǎn)周轉(zhuǎn)效率,縮短投資變現(xiàn)周期。

正泰安能去年12月,確定擬根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃向大型能源國央企、金融機構等第三方投資者出售戶用光伏電站,授權出售的總裝機量不超過14GW。

假設2025年度正泰安能的電站銷售保持此前3元/W的水平,理想狀態(tài)下其14GW的銷售規(guī)劃對應著約420億元的銷售體量。

近期出售光伏資產(chǎn)的林洋能源也頗具代表性。6月初,其將旗下5家公司100%股權轉(zhuǎn)讓給粵水電,合計對價約4.71億元,涉及236.5MW。對于出售原因,該公司提到補貼回款壓力、戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型需求。

截至2024年年末,林洋能源應收賬款賬面余額合計(按壞賬計提方法分類披露)46.34億元,其中21.28億元為“光伏發(fā)電應收補貼組合”。

對林洋能源而言,這無疑是一場及時的資產(chǎn)換現(xiàn)金。本次轉(zhuǎn)讓項目前期經(jīng)營期間回款以及本次交易款項合計現(xiàn)金流可覆蓋投資總額的120%以上。

另外,截至2025年一季度末,該公司自持電站中平價電站占比已從2021年的19%提升至47%。

民企正在進行一場資產(chǎn)大換血,拋售一些需要長期運營的重資產(chǎn),轉(zhuǎn)向技術門檻更高的光儲協(xié)同與平價電站賽道。

央企收緊投資策略,地方國企接力光伏投資

曾幾何時,“五大六小”央國企以雷霆之勢吃下光伏市場大半份額,“十四五”期間實際裝機量正趨近規(guī)劃目標,甚至國家電投等已提前完成既定目標。

由此,在完成國資委的考核指標后,央國企自然開始戰(zhàn)略重構以及重新審視光伏項目的資產(chǎn)質(zhì)量。

從去年開始,以國家電投為主,以及國家電網(wǎng)、三峽集團、中廣核、東方電氣、中電建、中煤、中國中車集團、南方電網(wǎng)等能源和電力央企都通過產(chǎn)權交易所密集掛牌轉(zhuǎn)讓新能源資產(chǎn)。

總體來看,央國企拋售主要原因集中在以下幾點:

(1)收益率下滑:電網(wǎng)消納壓力增大,新能源電站發(fā)電量和電價受到影響;非技術成本(土地成本等)上升,部分新能源項目無法實現(xiàn)承諾的收益率;

(2)政策調(diào)整:補貼退坡和市場化沖擊;

(3)戰(zhàn)略調(diào)整:剝離低效資產(chǎn),低效、虧損項目被列入轉(zhuǎn)讓名單,將資源集中到更具盈利潛力的優(yōu)質(zhì)項目上,有助于央企提升資產(chǎn)收益率,實現(xiàn)更健康的財務表現(xiàn)。

央國企的戰(zhàn)略收縮并非一味看衰光伏,而是投資邏輯的改變。

面對現(xiàn)階段收益率下滑與風險升高,央國企確實普遍收緊投資策略:多數(shù)集團將重點轉(zhuǎn)向大基地及現(xiàn)有項目提效、轉(zhuǎn)型綜合能源服務。

比如五大中,國家電投重點發(fā)展海上項目、大基地、零碳園區(qū)等;

國家能源集團將聚焦海上風電、沙戈荒基地開發(fā),叫停了多個分布式光伏項目招標;

華能以基地型規(guī)模化清潔能源基地開發(fā)為重點,加快重大能源項目建設;

華電則強調(diào)擴綠提質(zhì)增新,提升戰(zhàn)略性新型產(chǎn)業(yè)收入和增加值占比;

大唐則提到推動存量增效,成本領先,增量做優(yōu),向縱深發(fā)展等。

未完成“十四五”規(guī)劃的能源央國企接替成為電站開發(fā)主力,尤其在大基地項目上。除此之外,地方項目開發(fā)權也在下沉至地方國企或民營資本。

地方國企出于本土發(fā)展需求更側(cè)重于區(qū)域資源整合,必要時兜底收購本地資產(chǎn),還會為了配合消納指標收購一些分布式項目。

地方能源國企的綠色考核愈發(fā)嚴苛。通過收購現(xiàn)成項目,控制綠電綠證資源,利于完成裝機和消納指標、滿足能耗“雙控”考核。

比如粵電力表示,2025年公司擬建及收購的新能源電站高達2.78GW,在建2.08GW。廣東建工近幾年也在加碼新能源業(yè)務,投資版圖遍及云南、黑龍江、西藏、甘肅等地。

廣東省能源集團、湖南發(fā)展、深圳能源、京能集團、浙能集團等一批地方能源投資公司,近年來紛紛通過并購、新建等方式將光伏電站納入旗下。

直面中國光伏的成人禮

必須承認,光伏行業(yè)的成人禮正帶來劇烈的成長痛。“只要陽光好,就能躺著掙錢”曾是光伏投資者的信條,卻在2025年的光伏浪潮中碎成齏粉。

電價機制改革的過程中已顯現(xiàn)陣痛。

一方面,上半年超過50GW風電、光伏項目被官方公告廢止。

對收益率要求極高的大型央國企而言,若項目無法確保內(nèi)部收益率(IRR)不低于7%-8%,直接放棄項目成為理性選擇。

另一方面,電價市場也正上演由西向東、由南向北的電價塌方。江蘇、廣東、山東、蒙西等電力市場化進程較快的地區(qū),電價跌破預期,觸底態(tài)勢明顯。

2025年4月,山東光伏現(xiàn)貨交易均價跌至0.016元/度,創(chuàng)下中國電力市場化改革以來的最低紀錄。與前幾年0.35-0.4元/kWh的中長期合約電價相比,利潤空間幾乎被壓縮殆盡。

寧夏、內(nèi)蒙古部分風光項目出現(xiàn)電價倒掛;山西、甘肅、河北等地集中式電站限電停發(fā)現(xiàn)象加劇。

進入6月,江蘇電力市場中長協(xié)集中競價跌至中長期的地板價,破億的新能源裝機量給了江蘇充足降電價的空間。但對發(fā)電企業(yè)難言樂觀。

與此同時,已經(jīng)有17個省陸續(xù)下發(fā)了省級《分布式光伏開發(fā)建設管理辦法》的正式稿或征求意見稿,對分布式光伏的設限終結(jié)“裝得越多賣得越多”的紅利時代。

光伏行業(yè)的大干快上終將成為過去。

硬幣的另一面,光伏電站的終極競爭力,正式從“依賴補貼的度電成本”轉(zhuǎn)向“市場化環(huán)境下的價值運營能力”,而136號文正是這場轉(zhuǎn)型的制度引擎。

伴隨政策落地,業(yè)主側(cè)從發(fā)現(xiàn)收益下滑到調(diào)整投資策略,至少需要半年以上的適應期。

好消息是,諸多企業(yè)已在調(diào)整策略,應對挑戰(zhàn)。

光伏行業(yè)協(xié)會執(zhí)行秘書長劉譯陽分析,曾經(jīng)分布式市場在補貼加持下旱澇保收,其中也魚龍混雜,一些跑路條跑資源的機構或個人賺得盆滿缽滿,而干光伏的企業(yè)或投資機構收獲辛苦錢。這樣的市場是不正常的和不可持續(xù)。

在過去幾年狂飆的裝機浪潮中,市場究竟沉淀了多少優(yōu)質(zhì)光伏電站?亟待時間驗證。那些在搶裝潮中匆匆并網(wǎng)的項目里,又有多少會面臨預期收益不達標的困境?

劉譯陽認為,136號文的出臺后,可能不會太長,半年左右一年之內(nèi),相關的市場的亂象就會得到明顯改善;長遠看,在市場經(jīng)營多年,技術、運營經(jīng)驗豐厚,了解用戶痛點的企業(yè),終將迎來廣闊天地。

未來新能源的破局之道,在于深度融入綜合能源一體化服務體系。配儲、虛擬電廠、綠電直連、源網(wǎng)荷儲一體化等創(chuàng)新解決方案次第登場,光伏電站行業(yè)的競爭門檻已肉眼可見抬升。

從樂觀的角度,光伏全產(chǎn)業(yè)鏈多年來的技術攻堅與成本下探,已推動光伏成為世界上的重要能源之一。如今直面市場化的洗禮,光伏從發(fā)電的角度來說,才剛剛開始。

微信客服

微信客服 微信公眾號

微信公眾號

0 條